—¿Cómo es la dialéctica en la historia mexicana? —me pregunta Elisa.

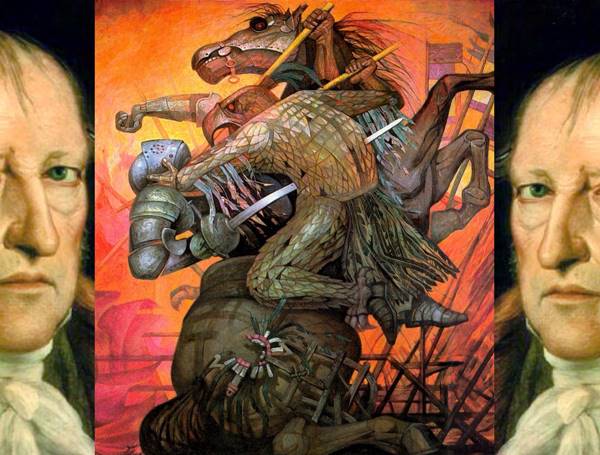

El pueblo azteca tenía cualidades que lo hacían ser un imperio poderoso, majestuosos guerreros que, en nombre de Huitzilopochtli, capturaban prisioneros y conquistaban pueblos, aplicaban un sistema tributario muy estricto y, empleando esclavos, practicaban religiosamente los sacrificios humanos como parte de su cosmovisión. Sin embargo, toda naturaleza de un espíritu del pueblo también acarrea consigo contradicciones desde su propio surgimiento. ¿Cuáles son las del imperio azteca? Por ejemplo, los factores que coadyuvaron a su destrucción. Efectivamente, eran un pueblo muy poderoso, pero ello —a su vez— le generaba irreductibles negaciones como la antipatía de muchos pueblos, la resistencia de muchos sectores (e.g., Tlaxcala) y el rencor de muchos nobles. Hernán Cortés relata en sus Cartas de relación cuando el cacique gordo de Cempoala se pone a llorar con él quejándose de todos los males que padecían por el imperio azteca.

“¡Se llevaron a mi hija!”, decía el cacique gordo. “¡Se llevaron a mi hija!”

Son las contradicciones que, en algún momento de la historia, revientan y dan paso revolucionario a otro momento de la historia, también germinado de contradicciones. En este caso reventaron porque al final nuestro continente dejó de estar aislado y, dialécticamente, ya éramos parte del mundo. Hay quienes piensan que ojalá nunca hubieran llegado los españoles, pero eso es un anacronismo y, más aún, una tontería decirlo en español. Llegaron y ya, es parte de la historia. Hay que entender, mejor, nuestra parte de la historia en dicha historia. Trascender la historia. Comprender, resolver y superar la realidad de que fueron dichos factores (las contradicciones del imperio azteca) los que aprovechó la pandilla de Cortés y sus miles de aliados cempoaltecas, tlaxcaltecas y cholultecas, para poder tomar el poder en Tenochtitlán. Sin aliados, el factor decisivo, la conquista no habría sido posible. Al menos no en los términos que actualmente conocemos.

Otro factor fue una religiosidad exacerbada aunada a la superstición de Moctezuma, un monarca con tanto poder que no se le podía ver directamente a los ojos. Tanta responsabilidad en una sola persona implica que, si esta persona es pusilánime, todo el imperio lo será (al menos hasta que sea relevado). Y así fue, pero ya era demasiado tarde. Las contradicciones del imperio azteca reventaron en la cara del emperador y seguidores mientras todos sus enemigos aprovecharon las coyunturas que concluyeron, finalmente, en la aniquilación total de su pueblo.

Comienza entonces la época colonial y, nuevamente, con todo y contradicciones, e.g., el esclavismo, la segregación de los indígenas, la discriminación mestiza y criolla.

“No, no, espérate”, de criollo a peninsular. “Tú y yo somos iguales. La única diferencia es que yo no nací en España, así que a mí (que soy blanco) no me vengas a chingar.”

Un racismo indirecto que todavía se vive en el México del siglo veintiuno, i.e., tristemente en México vale más quien es, racialmente, menos mexicano.

Sobrevino la revolución de Independencia y, otra vez y como siempre, en su consumación dialéctica se gestaron sus latentes contradicciones posteriormente patentes, e.g., del pacto de Acatempan a la entrada triunfal del ejército trigarante en ciudad de México y, sintéticamente, el intento imperial de Iturbide.

Y continúa…

La invasión norteamericana, la guerra de reforma y la intervención francesa; el segundo imperio, la república restaurada y la pax porfiriana como la contradicción por excelencia, es decir, mucha industria, muchos trenes y mucha tecnología, pero en los pueblos había hambre, injusticia social y no se permitía la libertad de expresión. Teníamos la ciudad de los palacios pero en el resto del país seguía operando el feudalismo, factores de la revolución mediante la fuerza de los grupos sociales excluidos del proyecto modernizador de Díaz.

La revolución mexicana es un proceso también acompañado de contradicciones. De Madero a Huerta, de Carranza a Obregón, de Calles al PRI…

—Eso es, a grandes rasgos, la dialéctica de la historia mexicana.

—¿Y cuál es tu crítica?

La dialéctica es algo tan abstracto que puede aplicarse a cualquier cosa, desde una semilla que va desde su germinación hasta su florecimiento; o un fenómeno, e.g., el movimiento estudiantil de 1968 puede ser la afirmación, negación o negación de la negación en la historia dependiendo del lugar histórico de donde se parta, de donde uno determine que es la síntesis del análisis dialéctico. Y esto es, siempre, algo arbitrario.

Aunque, posteriormente en la noche, una voz me reclamó:

—Lo real es racional —me dice Hegel— y, aunque sea abstracto, si lo puedes pensar es real.

Continúa 94

Por: Serner Mexica

Filósofo por la UAM, estudió la Maestría en la UNAM y el Doctorado en la Universidad de La Habana. Fue Becario de Investigación en El Colegio de México y de Guionismo en IMCINE. En 2007 obtuvo el Premio Nacional de Dramaturgia EMILIO CARBALLIDO por su obra "Apóstol de la democracia" y en el 2011 el Premio Internacional LATIN HERITAGE FOUNDATION por su tesis doctoral "Terapia wittgensteiniana".