El presidente municipal de Pachuca ha instaurado el Comité de Planeación Urbana, frente a la agonía social y la herida histórica que presenta la ciudad.

La degradante situación por la que atraviesa la metrópoli capital, frente a un deterioro de la calidad de vida de sus habitantes, plantea un serio reto de reurbanización y preservación social.

La decadencia y decadente infraestructura urbana, el deterioro de las oportunidades laborales y sociales, los problemas de un ecocidio ambiental con signos de agonía, la carencia de espacios públicos de calidad interactiva, la paz social en declive y beligerancia activa, la desigualdad social y desintegración familiar, la pérdida de cohesión citadina e identidad pública, la ineficiencia de los servicios públicos, nulidad de planeación urbana, la corrupción e impunidad pública, la inseguridad y abandono social, así como las narrativas políticas de oasis fallidos son una larga cadena de agonías urbano-sociales que deambulan en los estragos de una metrópoli en obsolescencia: Pachuca.

¿En este escenario, qué vínculos traza la metrópoli Pachuca con la identidad ciudadana?

La respuesta parece encumbrar un laberinto intrincado y, desafortunadamente, lúgubre, en una ciudad que jamás estuvo pensada para el esplendor, sino para la explotación.

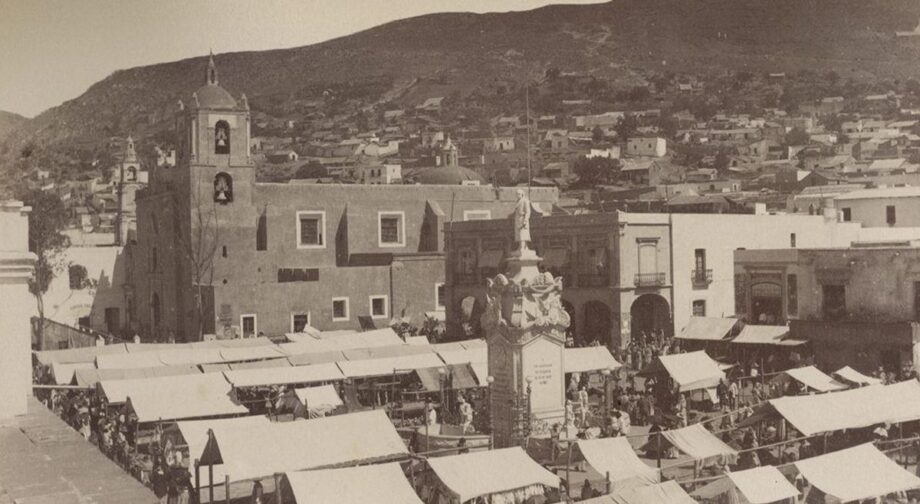

Pachuca se gesta hacia el año 1552 y la rápida explosión de un modelo político centrado en la explotación de la minería y de los recursos naturales genera un dinamismo social que quedó bajo el control imperial de España en una cadena de transformación productiva, sin bases de armonización de sus habitantes con el medio ambiente.

La explotación y la subordinación social dio paso a relaciones sociales de neoesclavismo en Pachuca, donde contratos leoninos y de sujeción laboral crearon al tiempo una forma subordinada en una sociedad de estamentos, donde los privilegios de estirpe se conservaron hasta finales del siglo XX. Entonces, la identidad la otorgaba el apellido más que el trabajo, el árbol genealógico y su linaje, más que la inteligencia.

¿Cómo se puede esperar que una ciudadanía se cohesione cuando ha vivido bajo el yugo de la estirpe sanguínea?

Con la industrialización europea y su revolución industrial, Pachuca vivía el esplendor de la minería, pero sólo para algunos cuantos, inclusive, el tejido inglés de mineros vivía también en relaciones de explotación y subordinación que iban, más allá, de las relaciones laborales. Por ende, una sociedad explotada laboralmente también lo es en sus relaciones sociales. El obrero es un apéndice de la máquina, la sirvienta la extensión de la veleidad de mando, el chofer la añadidura del confort comunicacional.

En este trazo, Pachuca, a título de una ciudadanía explotada, no podía tener ni cuajar una identidad desde el tejido social. Ocurría, en todo caso, que la identidad social era una pretensión de círculos sociales privilegiados que se alejaron de la comunión con la ciudadanía que les servía y de la cual se servían a nivel laboral y más allá de ello. Pachuca era el rostro de una ciudad estamental, donde los privilegios de una clase empoderada de la burguesía nativa hizo del apellido, estirpe nobiliaria y de su riqueza, segregación social.

De los y a los sectores sociales que conformaban la burguesía nativa estamental en Pachuca se unió una clase política posrevolucionaria que, en sus entrañas, tenía rasgos regionales en Hidalgo. El caciquismo era entonces parte del poder y la pobreza y la marginación social, una forma nítida de control y poder político.

El ecocidio político que gestó la burguesía nativa y la clase política en Pachuca, caminó por décadas a pasos agigantados con el peso de un fantasma en la ciudad capital, hasta que la obsolescencia, decadencia y corrupción la postró como una metrópoli en agonía social.